Home » Publication » Studies in The History of Christianity in China

| Chen Ruiwen and Eduardo C. Fernández, SJ, eds. Philip Wickeri is Professor of the History of Christianity and Advisor to the Archbishop on Theological and Historical Studies, the Hong Kong Sheng Kung Hui (Anglican-Episcopal Church). He is also Provincial Archivist for the HKSKH. Wickeri has taught and lectured widely in Asia, Africa, North America and Europe. His work centers on the history of Christianity in East Asia and intercultural theology. His most recent books are:《中國基督教史(635–1949)》(co-edited, 2024), and《辦好教會:丁光訓與他的時代》(2022). He has coauthored with Chen Ruiwen the award-winning Thy Kingdom Come: A Photographic History of Anglicanism in Hong Kong, Macau and Mainland China, English and Chinese (2020). He has written or edited twenty books and more than one hundred essays, in Chinese and in English. Dr. Wickeri is an honors graduate of Colgate University (AB) and Princeton Theological Seminary (MDiv, PhD, magna cum laude). He was granted an honorary doctorate from the Church Divinity School of the Pacific and has received many other academic awards.

Editors Chen Ruiwen is Researcher of the Centre for Historical Research, the Hong Kong Sheng Kung Hui Archives. She teaches at Charles Sturt University, Australia—HKSKH Ming Hua Theological College. She has been OeAD Scholar of Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Austria. She has authored and edited a number of books on Christianity in China. Her recent publications include Echos of Kulangsu: Christianity and Christian Musicians in China (forthcoming, 2025), Fragrant Flowers Bloom: T. C. Chao, Bliss Wiant and the Contextualization of Hymns in Twentieth Century China (Leipzig: 2015). Eduardo C. Fernández, SJ, is a Roman Catholic priest who teaches missiology and pastoral theology at the Jesuit School of Theology of Santa Clara University in Berkeley, California, a member of the Graduate Theological Union.

List of Contributors (by order of chapter) Zhuo Xinping, Chen Ruiwen, Peter Chen-main Wang, Brian Tsui, Tao Feiya, Lin Manhong, Chen Yongtao, Wai-yin Christina Wong, Lee Hyewon, Ting Yenren, Qiu Zhonghui, Wai-ching Angela Wong, Zeng Chuanhui, Zhang Xiaoxiao, Gareth Jones, Christopher Ocker, Park Hyung Shin, Eduardo C. Fernández, SJ, Volker Küster, Al Tizon, Tu Thien Van Truong, John L. Kater, Mo Guanwen, Theresa C. Carino, Isabel Friemann, Mary Mee-yin Yuen, Marina True, Yim Yat-ling, Cindy Che-chin Kwok

|

| GAO Shining, ed. 1980年代初的「改革开放」以后,随着社会生活各个方面的变迁,中国基督教不但迅速复苏,而且有了引人注目的发展,成为国内文化界、思想界、学界、政界甚至国际宗教界和学术界共同关注的议题。本报告旨在通过专业(主要是社会学和人类学等)的学者,进行深入的田野调查,在实证材料的基础上进行总结,尽量客观地、真实地、深入地呈现基督教在中国大陆六十余年来,特别是改革开放三十多年来的发展面貌。本书作者更阐述了基督教在中国1949年之后的发展简史和学界对之研究的现状,让读者对当今中国基督教有尽量全面的了解。 编者簡介 高师宁,中国社会科学院世界宗教研究所研究员。最早从事宗教社会学在中国大陆的译介和研究的学者之一;宗教社会学研究在中国大陆的积极推动者;中国宗教社会科学高峰论坛(2008年,北京)组织工作的参与者。 1988年毕业于中国社会科学院研究生院宗教系,获哲学硕士学位。毕业后一直从事宗教社会学理论与实践两方面的研究;1992年至1996年曾任社科院宗教所杂志《世界宗教文化》主编。曾在加拿大多伦多大学宗教研究所(1992)与伊曼努尔学院(2008)、香港中文大学(2000)、丹麦奥胡斯大学(2002)、英国伯明翰大学(2005)、香港汉语基督教文化研究所(2006、2011、2015)、台湾辅仁大学(2010)等学术机构做访问研究员或客座教授。 主持或参与中国社会科学基金及其他科研项目,如中国各民族原始宗教资料集成、新兴宗教研究、中国社会与中国宗教、马克思主义宗教观、中国宗教国情调研、宗教学、宗教史、中国基督教调研等等。

高师宁著有:《马克思主义宗教观及其相关动向》(四川人民出版社,1998)、《当代新兴宗教》(东方出版社,1999,合著)、《宗教社会学》(社会科学文献出版社,2000,合著)、《当代北京的基督徒与基督教》(香港汉语基督教文化研究所,2005);《宗教研究指要》(北京大学出版社,2005,合著)、《宗教与当代中国社会》(中国人民大学出版社,2006,合著);《新兴宗教初探》(中国社会科学出版社,2006)等。

译有:《狱中书简》(四川人民出版社,1991)、《神圣的帷幕——宗教社会学的基本要素》(上海人民出版社,1991)、《天使的传言》(中国人民大学出版社,2000);《宗教的未来》(中国人民大学出版社,2004,合译)、《宗教社会学史》(中国人民大学出版社,2005)、《神之简史》(北京三联书店,2007,合译)、《探索神性》与《探索人性》(香港汉语基督教文化研究所,2013、2015)等二十几部西方名著。 发表关于宗教社会学方面的论文近百篇。 目 录 中国基督教史研究丛书总序|邢福增 前言|高师宁 引子──历史的沿革|宋军 第一章 三自教会──以沈阳东关教会为例|于晓兰 第二章 变迁中的中国农村教会──基于河南宛市的实证调查|杨江华 第三章 城市新兴教会──以锡安教会为例|艾菊红 第四章 当代中国的社会变迁及教会演化 ──以河南、安徽及北京乡村教会为例|袁浩 第五章 温州半三自教会──以河湾牧区为例|张杰克 第六章「民族」意识、国家建构与少数民族基督教 ──以云南武定傈僳教会为例|黄剑波 第七章 2000年以来基督教学生团契的发展──基于A团契的案例分析|米健 第八章 城市新兴基督徒职业群体──以工商团契为例|曹志 第九章 城市新兴基督徒职业群体──以基督徒法律人团契为例|钟智锋 第十章 艺术、信仰与教会 ──对北京宋庄地区艺术家教会的人类学考察|胡梦茵 附录 当代中国基督教学术研究 附录一 神学和思想理论研究|章雪富、孙毅著,何光沪修订 附录二 旧约研究|刘平著,何光沪修订 附录三 新约研究|查常平 附录四 经验性研究|胡梦茵、黄剑波著,何光沪修订 作者简介 |

| SONG Jun 宋軍博士在六章之中,相當詳盡的呈現「協進會」在這兩年多的思維、圖存之道,以及與中共的互動。這是從教會角度來應對變局,不但是歷史的研究,也有醒世和借鑑的功能。本書補充了過去對於1949年「協進會」歷史的欠缺,是對中國教會史研究上的重大貢獻。 王成勉 國立中央大學歷史系 本書在資料上引用了不少極珍貴的協進會檔案及中共檔案,彌足珍貴。更重要的是,這是一項具原創性的研究,不論針對現有對協進會的研究,或是中共建國初期的政教關係,均能填補研究空白,還原了一段重要的教會歷史。 邢福增 香港中文大學崇基學院神學院 1949至1951年中國共產黨對中國基督教的改造,與基督教領袖的自我革新相互交織成一幅明暗相間的畫面。作為當時全國教會諮詢顧問性質的機構,中華全國基督教協進會對新中國政治環境帶給基督教的影響作出頗為樂觀的判斷,曾試圖策劃、引導並掌握這場革新運動的內容、方向和領導權,派出基督教訪問團,積極籌備召開全國基督教會議,以使中國教會在組織與革新步調上達致合一,謀求基督教在新中國的安穩與發展。 然而,中共叫停基督教全國會議,打斷了中國教會自主性革新進程;又通過扶持以吳耀宗為代表的教內「進步力量」,成功分化了協進會領導層,從而掌握了改造基督教的主導權。伴隨《三自宣言》的問世及簽名運動的展開,協進會被迫亦步亦趨地表示順從與效忠,並在十四屆年會和控訴運動的讓步妥協中被徹底臣民化,最終走向曲終人散的結局。 作者簡介 宋軍,中國人民大學歷史學博士,中國神學研究院哲學博士。曾先後任職中國人民大學清史研究所、中國社會科學院歷史研究所、北京體制外教會。現任中國神學研究院神學科滕近輝教席副教授兼中國文化研究中心主任。專研中國民間宗教史、中國基督教會史。著作《清代弘陽教研究》(2002);曾發表學術論文21篇。 |

| CHEN Yaowang 張充仁(1907–1998),生於上海,天主教徒,中國現代雕塑藝術大師。受教於上海土山灣孤兒工藝院及布魯塞爾皇家美術學院。留學比京期間曾與著名連環畫家埃爾熱合作繪製《丁丁在逺東──藍蓮花》,成為24本《丁丁歷險記》中唯一真實人物,為西方國家10億人所認識。曾為名人馬相伯、馮玉祥、蔣介石、司徒雷登、鄧小平、埃爾熱、密特朗、德彪西等塑像;雕塑作品矗立在布魯塞爾、法國總統府和上海。張氏之藝術人生相當坎坷,歷經多次戰爭及社會運動,晚年時在歐洲卻創出輝煌的成就。 本書作者搜集了張氏的親筆自傳及其家人、門生的一手資料,讓這位中國雕塑大師傳奇的藝術之旅重現讀者眼前。張氏之榮辱沉浮,感人心脾,為20世紀中國藝壇之縮影。 作者簡介 陳耀王,廣東臺山人,1935年出生於上海。曾任無錫市農業科學研究所副所長,國家農業部全國畜牧扶貧專家顧問組副組長,上海佑生生物化學技術研究所所長等職。 1983年起,作為訪問學者先後由國家派往非洲、歐洲和美國執行科技合作等項目。此後又多次訪問歐美。出版過專業著作15本,發表論文40餘篇。榮獲國家科學技術進步獎等。 進入新世紀後,關注文藝傳承,出版《泥塑之神手也──張充仁的藝術人生》、《維湼爾水彩畫選集》、《塑人塑己塑春秋──張充仁傳》、《攝影大師──簡慶福的光影歲月》、《既雕且琢,復歸於璞──張充仁的藝術生涯》等著作和論文30餘篇。現任上海土山灣博物館名譽館長、上海徐家滙歷史文化研究會理事和張充仁藝術研究交流中心研究員。 |

| Kevin Xiyi YAO & SONG Jun, eds. 汪維藩(1927–2015),江蘇泰州人,牧師,南京金陵協和神學院退休教授。汪氏為八十年代中國改革開放以來,基督教兩會系統內少有的福音派的突出代表,以及三自的主要發言人之一。對基督教信仰和中國傳統文化均有精深造詣,致力以中國人獨特的思維闡釋基督教信仰及理解聖經。 二零一四年末,香港中國神學研究院舉辦了「蒼茫有路更夫志,踽踽十年赤子心─汪維藩與中國教會國際學術研討會」,嘗試從教會所處的實際處境,以汪氏作為個案,去了解中國教會所面對的社會、文化挑戰,並從其回應中領悟信仰的時代適切性。會後,不少與會者都表示受到激勵。本書為是次研討會之論文結集,期盼與讀者分享汪氏多年努力的成果,使更多人在靈性上獲益。 Related Titles In the Wilderness For Two Decades: Selected Works of Wang Wei-fan (1979-1998) Walking Lonely For Ten Years: Selected Works of Wang Wei-fan (1997-2007) |

| LIU Jianping 本書試圖從三個層面探討1949至1955年間,新中國成立初期中共對基督教、天主教的政策演變及其影響:一、從新政權鞏固的角度出發,系統梳理中共對基督教和天主教政策的形成與演變,剖析影響和制約其政策的諸多因素,以了解中共制定政策的緣由與依據。二、從政策實施及其政治社會效果的角度出發,考察「三自」革新運動的發生和發展,以及中共為使教會完全服從於新中國建政的政治目標而採取的一系列措施及其影響。三、從中國教會的分化和教徒命運的起伏情況,來了解中共建政伊始的宗教政策所產生的實際效果與種種問題之所在。 |

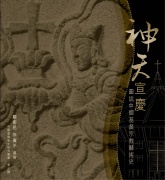

| GU Wei-min, LI Kwong-ping, ed. 本書為慶賀香港中文大學崇基學院神學院聖堂暨容啟東校長紀念樓的落成而編寫,旨在向讀者展示從景教入華起至近代中國基督宗教藝術本地化的歷史。本書透過大量的圖片展示中國基督宗教藝術,同時,也展示了聖堂暨容啟東校長紀念樓的設計圖,介紹其設計理念和建築特色,作為中國基督宗教藝術的最新成就。本書共分為六部分:(一)唐元兩代的景教石刻、(二)元代方濟各會士在華遺存、(三)晚明耶穌會士的木刻聖像畫、(四)近代中國式基督宗教聖像畫、(五)近代香港本地化的教會建築、(六)崇基學院神學院新聖堂。作者盼望能引起讀者對中國基督宗教藝術的興趣,繼而創作更多本地化的基督教藝術,為中國基督宗教寫下輝煌的一頁。 |

| YING Fuk-tsang, ed. 翻開近百年的中國基督教歷史,吳耀宗(1893–1979)絕對是個最具爭議的人物。其神學思想及生平長久以來成為中國基督教史的重要議題,藉著對他的研究,有助我們了解二十世紀中國基督教發展的許多重要課題。 有見及此,香港中文大學崇基學院宗教與中國社會研究中心、中國基督教史學會及基督教中國宗教文化研究社於2010年6月合辦了「吳耀宗與中國基督教」學術研討會,旨在匯聚國內外學者一同研討吳耀宗生平及思想涉及的重要課題。本書收錄了其中十二位與會以及兩位未能與會的學者的論文修訂稿、吳宗素先生〈落花有意,流水無情──我所知道的父親〉一文的修訂版、在會議期間兩篇致辭,以及記念其父母遷墓至上海的兩篇文章。 相信本書各論文能為沉寂已久的研究領域,注入生氣與動力;而吳宗素先生的文章,不僅從家屬的角度提供了吳耀宗生平的許多重要片斷,也有助我們管窺吳耀宗在當前中國教會的傳承與位置。 |

| LO Lung-kwong, TANG Kai-jian, ZHANG Zhao, YAN Xiao-hua 英國循道公會是十九世紀來華傳教的歐美差會之一,最早在廣州建立教區,後發展成華南教區。本書建基於差會檔案及地方文獻,以佛山為個案,探討自1851至1949年間,該會如何藉宣教、醫療及教育事業來傳播基督教信仰及建立教會。循道公會在佛山的近百年傳教歷史,不僅反映出來自西方的基督教如何致力於融入本地社會,也見證了中外教會人士在中國政治及社會動盪的環境下,如何面對挑戰,讓教會在苦難中得以成長的故事。 |